「なかなか良い人材が集まらない…」

「求人サイトに費用をかけているけど、効果が薄い…」

「入社後のミスマッチが多くて困っている…」

採用活動において、こんなお悩みを抱えていませんか?

優秀な人材を確保し、会社の成長を加速させたいと考える経営者や採用担当者にとって、採用は最重要課題の一つです。そんな課題を解決する強力な武器となるのが「自社採用サイト」です。

「え?自社のホームページとは別に作るの?」「難しそう…」と感じる方もいるかもしれませんが、ご安心ください。この記事では、自社採用サイトの必要性から、具体的な作り方、そして成功させるためのコツまで、初心者の方にも分かりやすく徹底解説します!

この記事を読めば、以下のことが分かります。

- なぜ今、自社採用サイトが必要なのか?そのメリットとは?

- 企業サイトと何が違うの?

- どんな情報を載せればいいの?(コンテンツ一覧)

- 具体的な作り方の手順と費用感

- 失敗しないための注意点と成功のコツ

ぜひ最後まで読んで、貴社の採用活動を成功させるヒントを見つけてください!

自社採用サイトとは?企業サイトとの違いを理解しよう

まず、「自社採用サイト」とは何か、そして一般的な「企業サイト(コーポレートサイト)」と何が違うのかを明確にしておきましょう。

自社採用サイトとは、その名の通り、採用活動に特化したWebサイトのことです。求職者に向けて、働く環境、仕事内容、企業文化、社員の声など、入社意欲を高めるための情報を集中的に発信します。

一方、企業サイトは、顧客、取引先、株主、そして求職者など、幅広いステークホルダーに向けて、事業内容、商品・サービス、会社概要、IR情報などを発信するサイトです。

両者の違いを表にまとめると、以下のようになります。

| 項目 | 自社採用サイト | 企業サイト(コーポレートサイト) |

|---|---|---|

| 主な目的 | 採用活動の成功(応募獲得、質向上) | 企業全体の情報発信、ブランディング、信頼獲得 |

| ターゲット | 求職者(新卒、中途、アルバイト等) | 顧客、取引先、株主、求職者など広範囲 |

| 主な内容 | 仕事内容、社員紹介、企業文化、待遇 | 事業内容、商品・サービス、会社概要、IR情報 |

| ゴール | 応募、問い合わせ、企業理解促進 | 問い合わせ、資料請求、企業理解、信頼向上 |

企業サイトにも採用情報のページはありますが、情報量や求職者目線での訴求力には限界があります。「この会社で働きたい!」と強く思ってもらうためには、採用に特化した情報が満載の自社採用サイトが非常に有効なのです。

なぜ必要?自社採用サイトを作る5つの大きなメリット

では、なぜ今、多くの企業が自社採用サイトに力を入れているのでしょうか?それには明確な理由があります。ここでは、主な5つのメリットをご紹介します。

メリット1:自由な情報発信で、会社の魅力を最大限に伝えられる!

求人媒体では、文字数や掲載できる項目、デザインに制限があることがほとんどです。しかし、自社採用サイトならフォーマットは自由自在!

- 社員の生き生きとした表情が伝わる写真や動画

- 仕事のやりがいを語る社員インタビュー記事

- 独自の福利厚生や社内イベントの紹介

- 代表の熱い想いがこもったメッセージ

など、求人媒体では伝えきれない、貴社ならではのリアルな魅力を余すことなく発信できます。これにより、求職者の「ここで働きたい!」という気持ちを強く引き出すことが可能です。

メリット2:採用コストを大幅に削減できる!

求人媒体への掲載や人材紹介サービスの利用には、少なくない費用がかかります。特に、採用が長期化すればコストは膨らむ一方です。

自社採用サイトをしっかりと作り込み、後述するSEO対策などを行うことで、サイト経由での直接応募を増やせます。これにより、外部サービスへの依存度を下げ、採用コストの大幅な削減が期待できます。初期投資や維持費はかかりますが、長期的に見れば非常に大きなコストメリットを生み出す可能性があるのです。

メリット3:企業と応募者のミスマッチを防ぎ、定着率アップ!

「思っていた仕事と違った…」「社風が合わなかった…」といった入社後のミスマッチは、早期離職につながり、企業にとっても応募者にとっても不幸な結果を招きます。

自社採用サイトで、企業文化、働く環境、仕事の厳しさも含めたリアルな情報を事前に詳しく伝えることで、応募者は「自分がこの会社で働く姿」を具体的にイメージできます。「自分に合っているか」を応募段階で判断しやすくなるため、入社後のミスマッチを最小限に抑える効果があります。結果として、内定承諾率の向上や定着率アップにもつながります。

メリット4:採用ブランディングで、会社のファンを作る!

「〇〇といえば、こんな会社だよね」というイメージを求職者に持ってもらう「採用ブランディング」の重要性が高まっています。自社採用サイトは、この採用ブランディングを視覚的に表現し、発信する中心的なツールとなります。

サイトのデザイン、コンテンツ、メッセージを通して、「どんな価値観を大切にしている会社なのか」「どんな人材を求めているのか」を一貫して伝えることで、貴社に共感する人材が集まりやすくなります。これは、短期的な応募獲得だけでなく、長期的に会社のファンを増やし、優秀な人材を引きつけ続けるための戦略です。

メリット5:求人検索エンジンからの応募が増える!

近年、「Indeed」や「Googleしごと検索」などの求人検索エンジン経由で仕事を探す人が増えています。これらの検索エンジンは、Web上にある求人情報を自動で収集して表示します。

求人媒体の掲載は期間が終了すると表示されなくなりますが、自社採用サイトに求人情報を掲載しておけば、常に検索結果に表示される可能性があります。これにより、求人媒体以外からの新たな応募経路を確保し、応募者数の増加が期待できます。

何を載せる?自社採用サイトに必須のコンテンツ

では、具体的にどのような情報を掲載すれば、求職者の心をつかむことができるのでしょうか?最低限載せておきたい必須コンテンツと、そのポイントをご紹介します。

【求職者はここを見ている!】

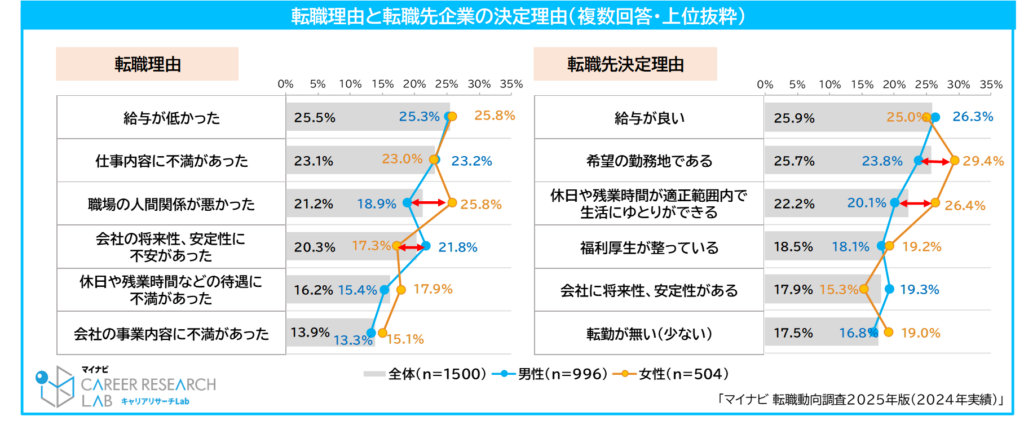

株式会社マイナビの「転職動向調査20235年版」によると、転職者が入社を決めた理由の上位には「給与」「休日・残業時間」「勤務地」といった労働条件が多く挙がっています。まずはこれらの基本情報を分かりやすく、正直に伝えることが大前提です。

その上で、他社との差別化を図り、貴社の魅力を伝えるコンテンツを充実させましょう。

| 掲載コンテンツ | ポイント |

|---|---|

| 会社紹介・会社概要 | 事業内容、設立、所在地などの基本情報。求職者目線で魅力的な写真や取り組みを添えると◎。 |

| ミッション・ビジョン・バリュー | 会社が目指す方向性、大切にする価値観。共感を生み、マッチング度を高める重要な要素。 |

| 事業内容 | 具体的に何をしている会社なのか、分かりやすく解説。社会への貢献や将来性も伝えられると良い。 |

| 代表メッセージ | 経営者の想いや人柄を伝える。会社の「顔」として、信頼感や共感を呼ぶ。 |

| 社員紹介・インタビュー | 実際に働く社員の声は最もリアル。仕事のやりがい、大変さ、職場の雰囲気などを伝える。多様な社員を紹介する。 |

| 募集要項 | 職種、仕事内容、応募資格、給与、勤務時間、休日、福利厚生、勤務地などを正確かつ詳細に記載。 |

| 選考プロセス・スケジュール | 応募から内定までの流れ、期間の目安を明記。応募者の不安を取り除く。 |

| キャリアパス・研修制度 | 入社後の成長イメージを具体的に示す。スキルアップやキャリア形成に関心のある求職者に響く。 |

| 福利厚生 | 法定福利はもちろん、独自の制度があれば積極的にアピール。働きやすさを具体的に伝える。 |

| よくある質問(FAQ) | 残業時間、有給取得率、社風など、求職者が疑問に思いやすい点を先回りして回答。 |

| 写真・動画コンテンツ | オフィスの様子、働く社員の表情、イベント風景など。文章だけでは伝わらないリアルな雰囲気を伝える。 |

| (あれば)独自の取り組み | ユニークな社内制度、社会貢献活動など。他社との差別化ポイント。 |

これらの情報を、求職者が「知りたい順番」「分かりやすい構成」で配置することが重要です。

初心者でもできる!自社採用サイトの作り方・6ステップ

「よし、作ってみよう!」と思っても、何から始めればいいか分からない…という方のために、基本的な作成手順を6つのステップに分けてご紹介します。

ステップ1:目的とターゲットを明確にする

- 何のために採用サイトを作るのか?(応募数増加?ミスマッチ防止?ブランディング?)

- 誰に情報を届けたいのか?(新卒?中途?特定のスキルを持つ人材?アルバイト?)

ここを明確にすることが、サイト全体の方向性を決める上で最も重要です。ターゲット像(ペルソナ)を具体的に設定すると、より響くコンテンツ作りができます。

ステップ2:掲載する情報を整理する

ステップ1で決めた目的とターゲットに合わせて、「何を伝えるべきか」を具体的に洗い出します。「載せるべき情報リスト」を参考に、自社ならではの魅力や、ターゲットが知りたいであろう情報をリストアップしましょう。競合他社の採用サイトを研究するのも有効です。

ステップ3:サイトマップ(構成図)を作成する

サイト全体のページ構成を考えます。「どのページに」「どんな情報を」載せるのか、ページの階層構造などを簡単な図で示します。求職者が迷わず、欲しい情報にたどり着けるような、分かりやすいナビゲーションを意識しましょう。情報を詰め込みすぎず、各ページの役割を明確にすることがポイントです。

ステップ4:サイトのデザインを決める

ターゲット層や会社のイメージに合わせて、サイト全体のデザイン(色使い、フォント、写真の雰囲気など)を考えます。

例えば、

- 若手向け、IT系企業 → 先進的、スタイリッシュなデザイン

- 堅実な業界、安定志向向け → 信頼感のある、落ち着いたデザイン

- クリエイティブ系 → 個性的、遊び心のあるデザイン

デザインは第一印象を左右しますが、見やすさ・使いやすさを損なわないように注意が必要です。

ステップ5:制作方法を選ぶ

サイトをどうやって作るかを決めます。主な方法は以下の3つです。それぞれのメリット・デメリット、費用感を比較検討しましょう(詳細は次章で解説)。

- 自社で制作(内製):担当者がツールなどを使って作る

- 外部の制作会社に依頼(外注):プロに依頼する

- 採用管理システム(ATS)やCMSを利用:採用サイト作成機能を持つツールを使う

ステップ6:制作・公開・テスト

選んだ方法でサイトを制作します。完成したら、すぐに公開するのではなく、誤字脱字はないか、リンクは正しく機能するか、スマートフォンでも見やすいかなどをしっかりテストしてから公開しましょう。

どうやって作る?3つの制作方法と費用相場

自社採用サイトの制作方法は、大きく分けて3つあります。それぞれの特徴と費用感を比較してみましょう。

| 制作方法 | 特徴 | メリット | デメリット | 費用相場(目安) | おすすめな企業 |

|---|---|---|---|---|---|

| ① 自社制作(内製) | 社内の担当者がWeb制作ツールやCMS(WordPressなど)を使って作成。無料ツールもある。 | 費用を抑えられる、修正・更新が容易、ノウハウが蓄積される | 専門知識が必要、担当者の負担大、デザインや機能に限界、時間がかかる場合がある | 0円~数万円/月(サーバー代、ドメイン代、ツール利用料など) | コストを最優先したい、社内にWeb制作スキルがある、小規模なサイトで良い |

| ② 外部の制作会社に依頼 | Web制作のプロに依頼。企画、デザイン、コーディング、コンテンツ作成まで任せられる。 | 高品質なサイトが期待できる、デザインの自由度が高い、制作の手間がない | 費用が高額になりやすい、制作に時間がかかる、業者選定が重要、修正に費用がかかる | 数十万円~数百万円(サイトの規模、機能、コンテンツ量による) | クオリティを重視したい、オリジナリティを出したい、予算に余裕がある、制作の手間を省きたい |

| ③ ATS/CMSの利用 | 採用サイト作成機能を持つ採用管理システム(ATS)や専用CMSを利用。テンプレートで簡単に作成可能。 | 比較的安価で簡単に作成できる、採用管理機能と連携できる場合がある | デザインの自由度が低い場合がある、機能に制限がある、システム利用料がかかる | 月額数千円~数万円(システム利用料)+ 初期費用がかかる場合も | 手軽に始めたい、Web制作の知識がない、採用管理も効率化したい |

費用相場の補足(外部委託の場合)

- 10~50万円: テンプレート利用が中心。基本的なページ構成。写真や文章は自社で用意する場合が多い。

- 50~150万円: オリジナルデザインが可能。写真撮影やインタビュー記事作成なども依頼できる場合がある。

- 150万円以上: 完全オリジナルデザイン。採用戦略のコンサルティングや高度な機能実装、動画制作なども可能。

どの方法を選ぶかは、予算、求めるクオリティ、社内のリソース(時間、スキル)などを総合的に判断して決めましょう。

【コスト意識の高い方へ】その投資、ムダじゃない?採用サイトの費用対効果(ROI)の考え方

「採用サイトって、作るのにお金も手間もかかるんでしょ?」

「正直、どれくらいの効果があるのか分からないと、投資しにくいなぁ…」

経営者や予算を管理する立場の方にとって、新しい取り組みにかかるコストとその見返り(効果)は非常に気になるところですよね。自社採用サイトへの投資も例外ではありません。

このセクションでは、採用サイトの費用対効果(ROI: Return On Investment)、つまり「かけた費用に対してどれだけの利益や価値が返ってくるのか?」をどのように考え、測定すればよいのか、具体的なヒントをご紹介します。

そもそもROI(費用対効果)って何?

ROI(投資収益率)とは、簡単に言うと「投資した費用に対して、どれだけの利益(効果)を上げられたか」を示す指標です。計算式は以下のようになります。

ROI (%) = ( 効果額 – 投資額 ) ÷ 投資額 × 100

ROIが高いほど、その投資は効率的だったと言えます。採用サイトの場合、「効果額」をどう捉えるかがポイントになります。

まずは把握!採用サイトにかかる「投資額(コスト)」

ROIを計算する前に、まず採用サイトにどれくらいの費用がかかるのか(投資額)を把握しましょう。主なコストには以下のようなものがあります。

- 初期費用:

- 制作費: サイトのデザイン、構築、コンテンツ作成など(外部委託の場合)

- 企画・ディレクション費: サイトの目的設定、構成案作成など

- ツール導入費: ATSやCMSの初期費用(かかる場合)

- 運用費用(月額・年額):

- サーバー代・ドメイン代: サイトを公開し続けるための費用

- ツール利用料: ATSやCMSの月額/年額利用料

- 保守・メンテナンス費: システムのアップデート、不具合対応など

- コンテンツ更新費: 新しい記事の作成、写真・動画の追加など(外部委託の場合)

- 人件費:

- 社内担当者の工数: 企画、制作会社とのやり取り、コンテンツ作成、更新作業などにかかる時間的コスト

これらの費用を、制作方法(内製か外注か、どのツールを使うか)によって具体的に洗い出します。

見極めが肝心!採用サイトが生み出す「リターン(効果)」

次に、採用サイトがもたらす効果(リターン)を考えます。ここには、直接的なコスト削減効果だけでなく、間接的な効果や数値化しにくい価値も含まれます。

1. 直接的なコスト削減効果(比較的、数値化しやすい)

- 求人媒体掲載費の削減: 自社サイト経由の応募が増えれば、有料求人媒体への掲載費用を減らせます。

- 人材紹介手数料の削減: 自社サイトからの直接応募で採用が決まれば、成功報酬型の人材紹介手数料(一般的に年収の30~35%)がかかりません。

2. 間接的なコスト削減効果(試算が必要だがインパクト大)

- ミスマッチ減少によるコスト削減

- 早期離職が減ることで、再募集にかかる費用(求人広告費、紹介料)や、再教育にかかる費用(研修費、担当者の人件費)が削減されます。早期離職者1人あたりの損失は数百万円にのぼるとも言われます。

- 選考効率化による人件費削減

- サイトで事前に十分な情報を提供することで、自社への理解度が低い応募者や明らかにマッチしない応募者が減り、書類選考や面接にかかる担当者の時間(人件費)を削減できます。

- 採用スピード向上による機会損失の削減

- 採用活動がスムーズに進み、必要な人材を早く確保できることで、人員不足による業務の遅延や売上機会の損失を防ぐことができます。

3. 数値化しにくいが重要な価値

- 応募者の質向上

自社の理念や文化に共感した、意欲の高い人材からの応募が増える可能性があります。 - 採用ブランディングの向上

「魅力的な会社」「しっかりした会社」というイメージが向上し、長期的に優秀な人材を引きつけやすくなります。 - 社員エンゲージメントの向上

- 自社の魅力が詰まったサイトは、既存社員の会社への誇りや愛着を高める効果も期待できます。

これらの効果を、可能な範囲で金額に換算したり、重要度を評価したりすることがROIを考える上で重要です。

計算してみよう!採用サイトのROI(簡単な試算モデル付き)

では、簡単なモデルを使ってROIを試算してみましょう。

【前提条件】

- 年間採用目標:10名

- これまでの採用方法:求人媒体(年間100万円)+人材紹介(5名採用、1人あたり手数料150万円 = 計750万円)

- 採用コスト(サイト導入前):850万円

- 採用サイト導入費用:初期費用100万円、年間運用費20万円 = 計120万円(初年度)

- 導入後の変化(目標):

- サイト経由で5名採用 → 人材紹介利用が0名に(-750万円)

- 求人媒体費用を半減 → 50万円に(-50万円)

- 採用コスト(サイト導入後):50万円(媒体費) + 120万円(サイト費) = 170万円

【ROI計算(初年度)】

- 効果額(コスト削減額): 850万円 – 170万円 = 680万円

- ※ここでは直接的なコスト削減効果のみで計算

- 投資額: 120万円

- ROI: ( 680万円 – 120万円 ) ÷ 120万円 × 100 = 約467%

この試算では、初年度から非常に高いROIが見込める結果となりました。もちろん、これは目標通りに効果が出た場合の理想的なケースです。実際には、サイト経由の応募が目標に達するまで時間がかかるかもしれませんし、間接的な効果(ミスマッチ減など)も考慮に入れるべきです。

ポイント

自社の状況に合わせて、現実的な目標設定とコスト試算を行うことが重要です。

ROIを考える上での注意点

- 効果が出るまで時間がかかる場合がある

特にSEO効果やブランディング効果は、すぐに現れるものではありません。短期的なROIだけでなく、中長期的な視点で評価しましょう。 - 間接効果や定性的な価値も忘れずに

ROIの計算上は直接的なコスト削減が分かりやすいですが、ミスマッチの削減や応募者の質の向上といった、数値化しにくい価値こそが採用サイトの真の目的である場合も多いです。 - 「投資」である意識を持つ

サイトは作って終わりではありません。効果を最大化するためには、継続的なコンテンツ更新や改善といった「運用」への投資も必要です。

コスト削減だけじゃない、未来への投資としての採用サイト

採用サイトは、単なるコスト削減ツールではありません。企業の魅力を伝え、共感を呼び、未来の成長を担う優秀な人材を引き寄せるための戦略的な「投資」です。

費用対効果を意識することはもちろん重要ですが、短期的な数値だけにとらわれず、ミスマッチの削減、採用ブランディングの向上といった長期的な視点での価値も考慮に入れて、導入や改善を検討してみてはいかがでしょうか。

しっかり計画し、効果的に運用すれば、採用サイトはかけた費用以上の大きなリターンをもたらしてくれるはずです。

失敗しない!成功する自社採用サイトのための重要ポイント

せっかく時間と費用をかけて作るなら、確実に成果を出したいですよね。ここでは、採用サイトを成功させるために押さえておくべき重要なポイントを「制作時」と「運用時」に分けてご紹介します。

【制作時に注意すべきポイント】

- 目的とターゲットをとことん明確に!

- 誰に、何を伝え、どうなってほしいのか?ここがブレると、誰にも響かないサイトになってしまいます。採用ペルソナ(理想の応募者像)を具体的に描きましょう。

- 求職者ファースト!UX(ユーザー体験)を最優先

- デザイン性も大事ですが、それ以上に「見やすいか」「使いやすいか」「欲しい情報にすぐアクセスできるか」が重要です。求職者の視点に立って設計しましょう。スマホ対応(レスポンシブデザイン)は必須です。

- 情報は「正直」に、そして「魅力的」に

- 良いことばかりでなく、仕事の大変さや課題なども正直に伝えることで、信頼感が増し、ミスマッチを防げます。その上で、貴社ならではの魅力を最大限にアピールしましょう。

- 他の情報発信との一貫性を保つ

- 企業サイト、求人広告、SNSなど、他の媒体で発信している情報と、採用サイトの内容(給与、福利厚生、企業の価値観など)に矛盾がないように注意しましょう。情報がバラバラだと、求職者は混乱し、不信感を抱きます。

- (外注する場合)制作会社選びは慎重に

- 単にデザインが良いだけでなく、採用に関する知見があり、コミュニケーションがスムーズな会社を選びましょう。過去の実績をしっかり確認することが重要です。

【運用開始後にやるべきこと】

- 作って終わりじゃない!継続的な情報更新と改善

- 採用サイトは「公開してからがスタート」です。募集情報の更新はもちろん、新しい社員インタビューを追加したり、イベント情報を発信したりと、常に最新の情報を保ちましょう。

- アクセス解析で効果測定!PDCAを回す

- Google Analyticsなどのツールを使い、「どのページがよく見られているか」「どこからアクセスが多いか」「どこで離脱しているか」などを分析します。データに基づいて、コンテンツや導線を改善していくPDCAサイクルを回すことが、成果を最大化するカギです。

- SEO対策で検索エンジンからの流入を増やす

- 「〇〇(地域名) 営業 求人」「〇〇(業種) エンジニア 採用」など、求職者が検索しそうなキーワードを意識してコンテンツを作成し、検索結果で上位表示を目指しましょう。

- SNSやWeb広告も活用して認知度アップ

- サイトを作っただけでは、なかなか見てもらえません。会社のSNSアカウントでサイト更新情報を発信したり、ターゲット層に合わせたWeb広告を出したりして、サイトへの入り口を増やしましょう。

- 応募数だけでなく「質」を意識する

- 応募がたくさん来ても、自社にマッチしない人ばかりでは意味がありません。大切なのは、「自社が本当に必要としている人材」から応募してもらうことです。量より質を意識したサイト作りと運用を心がけましょう。

採用サイトだけじゃない!SNSとの連携で可能性は無限大

現代の求職者、特に若年層は、SNSを通じて情報収集を行うことが当たり前になっています。企業のリアルな雰囲気や社員の日常を知りたいと考え、公式アカウントだけでなく、社員個人の発信にも注目しています。

自社採用サイトとSNSを連携させることで、以下のようなメリットが期待できます。

- リーチ拡大

SNSの拡散力を利用して、より多くの潜在的な候補者に採用サイトを見てもらえる機会が増えます。 - リアルタイムな情報発信

会社の最新ニュース、イベント情報、社内のちょっとした出来事などを気軽に発信し、常に新鮮な情報を提供できます。 - 候補者とのコミュニケーション

コメントやDMを通じて、候補者と双方向のコミュニケーションを図り、疑問解消やファン化につなげられます。 - 企業文化の可視化

写真や短い動画を中心に、文章だけでは伝わりにくい「会社の空気感」や「社員の人柄」を効果的に伝えられます。

具体的な連携・活用アイデア

- 採用サイトにSNSアカウントへのリンクを設置

これは基本です。各SNSアイコンを目立つ場所に置き、簡単にフォローできるようにしましょう。 - SNS投稿から採用サイトへ誘導

- 社員インタビュー記事の要約をSNSで紹介し、「続きを読む」で採用サイトへ誘導。

- 募集職種の概要を投稿し、詳細・応募は採用サイトのリンクへ。

- 社内イベントの様子を写真付きで投稿し、会社の雰囲気を伝えつつ、採用サイトへの関心を促す。

- SNSコンテンツを採用サイトに埋め込む

- プラットフォームごとの使い分け

- X (旧Twitter)

最新情報、イベント告知、気軽な社内ニュースの発信、候補者との簡単な質疑応答。 - Instagram

写真や動画(リール、ストーリーズ)で職場の雰囲気、社員の様子、イベント風景などを視覚的にアピール。 - Facebook

少し長めの文章やイベント告知、ターゲット層によっては有効なプラットフォーム。 - LinkedIn

キャリアに関心のある層へのアプローチ、専門職の募集、企業の信頼性アピール。 - TikTok/YouTube Shorts

若年層向けに、社風や仕事の楽しさを伝える短い動画コンテンツ。

- X (旧Twitter)

- 社員への協力依頼(リファラル採用の促進にも)

社員に自社のSNS投稿をシェアしてもらったり、自身のSNSで仕事についてポジティブに発信してもらったりする(任意かつガイドラインを設けた上で)。

ポイント

SNS運用は「継続」が命です。無理のない範囲で、ターゲット層に合ったプラットフォームを選び、一貫性のある情報発信を心がけましょう。採用サイトが「公式の情報拠点」、SNSが「リアルタイムな情報発信と交流の場」という役割分担を意識すると効果的です。

文字だけでは伝わらない!動画で会社の魅力を最大限に引き出す

テキストや写真も重要ですが、「動画」は圧倒的な情報量と訴求力を持っています。職場の雰囲気、社員の表情や話し方、仕事の流れなどをリアルに伝えることができ、求職者の共感や理解を深めるのに非常に効果的です。

採用サイトで活用したい動画コンテンツ例

- 会社紹介ムービー

事業内容、ミッション・ビジョン、会社の強みなどをダイジェストで紹介。 - 社員インタビュー動画

仕事のやりがい、大変さ、入社の決め手、将来の夢などを語ってもらう。テキストよりも人柄が伝わりやすい。 - オフィス/現場ツアー動画

実際に働く環境を案内。求職者が働くイメージを持ちやすくなる。 - 1日の仕事紹介動画 (Vlog風)

ある社員の1日に密着し、具体的な業務内容や時間の使い方を紹介。 - プロジェクト紹介動画

取り組んでいるプロジェクトの概要や、その中での社員の役割を紹介。 - 社内イベント/福利厚生紹介動画

楽しそうなイベントの様子や、ユニークな福利厚生を紹介し、働きやすさをアピール。 - 代表メッセージ動

代表自身の言葉で、会社の想いやビジョンを熱く語る。

動画制作・活用のポイント

- 目的とターゲットを明確に

誰に、何を伝えたくてこの動画を作るのかを明確にする。 - 長すぎない尺

Web動画は短い方が見られやすい傾向にあります。伝えたい内容を絞り、数分程度にまとめるのが理想(内容による)。 - スマホ視聴を意識

縦型動画や、テロップ(字幕)を入れるなどの工夫をする。 - クオリティは目的に応じて

プロに依頼する本格的な動画だけでなく、スマホで撮影・編集した手作り感のある動画が親近感を生む場合もあります。 - サムネイルで惹きつける

動画の内容が分かり、クリックしたくなるような魅力的なサムネイル画像を設定する。 - 採用サイトへの埋め込み

YouTubeなどにアップロードし、採用サイトの適切な場所に埋め込みましょう。

動画コンテンツは制作に手間がかかる面もありますが、それに見合うだけの効果が期待できます。まずは社員インタビューなど、始めやすいものから挑戦してみてはいかがでしょうか。

まとめ:自社採用サイトで、未来の仲間を見つけよう!

今回は、自社採用サイトの重要性から作り方、成功のコツまでを詳しく解説しました。

採用環境が厳しさを増す現代において、自社採用サイトは、求人媒体への依存から脱却し、コストを抑えながら質の高い人材を確保するための強力な武器となります。

難しそうに感じるかもしれませんが、まずは「どんな会社に見られたいか」「どんな人に来てほしいか」をじっくり考え、できるところから情報発信を始めてみませんか?