ホームページを効果的に作るためには、見た目だけでなく、情報の整理や使いやすさも重要です。そこで必要になるのが「レイアウト設計」です。レイアウトとは、情報やコンテンツをどう配置するかを考える作業のことで、これがうまくできていると、訪問者が迷わずに目的の情報にたどり着けます。この記事では、ホームページのレイアウト設計について、その基本的な考え方やポイントをわかりやすく解説します。

1. レイアウト設計の重要性

レイアウト設計は、ユーザーがどれだけ簡単に情報を得られるかに大きな影響を与えます。よく整理されたページは、訪問者がすぐに必要な情報にアクセスできるため、離脱率を下げる効果があります。逆に、レイアウトが乱れていると、ユーザーはページの利用を諦めてしまうことが多いです。

さらに、視覚的な美しさも重要です。ホームページが視覚的にバランスよく見えることで、信頼感を高め、企業や商品に対する好印象を与えることができます。そのため、レイアウト設計は見た目だけでなく、情報の整理と使いやすさを両立させることが求められます。

2. 基本的なレイアウトパターン

ホームページのレイアウトには、いくつかの基本的なパターンがあります。どのパターンを選ぶかは、サイトの目的やターゲットによって変わりますが、代表的なものを以下に紹介します。

2.1 ヘッダー・メイン・フッターレイアウト

これは、上部にヘッダー、中央にメインコンテンツ、下部にフッターを配置する一般的なレイアウトです。ほとんどのホームページがこの形式を採用しており、ユーザーが直感的に操作できるため、使いやすいです。ヘッダーにはロゴやメニュー、フッターには著作権表示や連絡先などが配置されます。

2.2 1カラムレイアウト

1カラムレイアウトは、ページ全体を一つの縦長の列で構成するデザインです。スクロールするだけで情報を順番に読み進められるため、特にスマートフォンでの閲覧に向いています。シンプルで視覚的にすっきりした印象を与えるため、企業の紹介ページやブログなどでよく使われます。

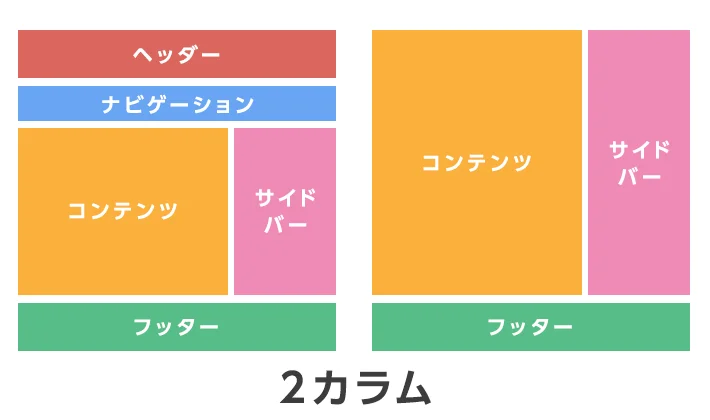

2.3 2カラムレイアウト

2カラムレイアウトは、左右にコンテンツを分ける形式です。例えば、左側にメインコンテンツ、右側にサイドバーを設けることで、追加情報やリンクを並べて表示することができます。ニュースサイトや情報量の多い企業サイトに適しています。

3. レイアウト設計でのポイント

レイアウトを設計する際には、いくつかの重要なポイントがあります。これらを押さえておくことで、ユーザーにとって使いやすく、わかりやすいホームページを作ることができます。

3.1 一貫性を持たせる

ホームページ全体に一貫性を持たせることは、非常に大切です。例えば、すべてのページでメニューやボタンの位置を統一することで、ユーザーが迷わずに操作できるようになります。また、フォントや色使いも統一することで、サイト全体に統一感を持たせることができます。

3.2 見出しと余白を効果的に使う

コンテンツが多くなると、ページが詰め込まれたように見えてしまうことがあります。これを避けるためには、見出しと余白を上手に使うことが大切です。見出しは、各コンテンツを分かりやすくするための目印になります。余白は、ページの可読性を高め、視覚的にゆとりを持たせる役割を果たします。

3.3 モバイル対応

現在、多くの人がスマートフォンからホームページを閲覧しています。そのため、モバイルに最適化されたレイアウト設計が必要です。レスポンシブデザインを採用することで、デバイスに応じて自動的にレイアウトが調整され、どの端末でも見やすいホームページが作れます。

4. レイアウトツールの活用

初心者でも簡単にレイアウトを設計できるツールが多く存在します。これらのツールを活用することで、効率的にホームページのレイアウトを作成できます。

4.1 ワードプレス

ワードプレスは、豊富なテンプレートが用意されているCMS(コンテンツ管理システム)です。テンプレートを活用することで、専門的な知識がなくても、プロフェッショナルなデザインを簡単に作ることが可能です。

4.2 ウィックス

ウィックスは、ドラッグアンドドロップで簡単にレイアウトを変更できるツールです。直感的に操作できるため、初心者でもスムーズにサイトを作成できます。特に小規模なサイトや個人サイトに向いています。

まとめ

ホームページのレイアウト設計は、単に美しいデザインを追求するだけでなく、ユーザーが使いやすく、目的の情報にたどり着きやすい構造を作ることが大切です。一貫性を持たせることや、余白の使い方、モバイル対応など、さまざまな要素に配慮しながらデザインを進めることが、成功の秘訣です。テンプレートやツールを活用すれば、初心者でも簡単に効果的なレイアウトを設計できるため、これらをうまく取り入れて、自分に合ったホームページ作りを進めてください。