「しまった!会社の機密情報を載せたページを間違って公開しちゃった!」

「テストで作ったページがGoogle検索に出てきてしまう…」

「採用ページ、公開前にフライングで情報が出回ってしまった!」

Webサイトを運営していると、こんなヒヤリとする場面に遭遇することがありますよね。そんな時に頼りになるのが、Googleサーチコンソールの「削除ツール」です。

この記事では、Googleの検索結果から特定のページ情報を「一時的」に削除できる「削除ツール」の使い方と、注意点、そして「完全」に削除するための方法まで、初心者の方にも分かりやすく解説します。

経営者の方、Web担当者の方も、万が一の時のために、ぜひこの記事で使い方をマスターしておきましょう!

Googleサーチコンソールの「削除ツール」って何?

まず、「削除ツール」が何をするためのものか、簡単に確認しましょう。

Googleサーチコンソールの「削除ツール」は、Googleの検索結果に表示されているあなたのサイトのページ情報を「一時的に」非表示にするための機能です。

普段から頻繁に使うツールではありませんが、以下のような「緊急事態」に役立ちます。

- 個人情報や社外秘など、公開すべきでない情報を誤って公開してしまった時

- 社内向けのテストページなどが、検索結果に出てきてしまった時

- 採用情報など、まだ公開時期ではない情報がインデックスされてしまった時

- ページの内容を大幅に変更し、古い情報(キャッシュ)が検索結果の説明文(スニペット)に残ってしまっている時

このツールを使うことで、問題のあるページがGoogle検索結果に表示されるのを約6ヶ月間ブロックしたり、検索結果に表示されるページの説明文(スニペット)だけを一時的に消去したりできます。

ただし、あくまで「一時的な」措置であること、そしてWebサイト上からページデータそのものを削除するわけではない点に注意が必要です。(完全に削除する方法は後ほど解説します!)

ちょっと待って!その削除、本当に必要ですか?

削除ツールは強力な機能ですが、使う前によく考えることが大切です。サイトからページを削除するのは、いわば「外科手術」のようなもの。安易に行うと、サイト全体の評価(SEO)に影響が出たり、せっかく訪れてくれたユーザーをがっかりさせてしまう可能性もあります。

削除リクエストを送る前に、以下の点を一度立ち止まって考えてみましょう。

そのページ、本当に誰にも見られたくない?

もしかしたら、少し修正(リライト)すれば価値のある情報になったり、特定のユーザーにとっては必要なページだったりしませんか? Google Analyticsなどでアクセス数や貢献度を確認してみましょう。

検索結果に出したくないだけなら他の方法はない?

ページ自体は残したいけれど、検索結果には表示させたくない場合、「noindex タグ」や「パスワード保護」で対応できるケースも多いです。(詳しくは後述します)

情報が古いだけなら「更新」で対応できない?

内容が古くなったページは、削除するのではなく、最新情報に書き換える(リライトする)ことで、むしろSEO評価を高めるチャンスになります。

似たようなページがあるなら「統合」や「正規化」は?

内容が重複しているページがある場合、削除するのではなく、1つのページにまとめたり、「canonicalタグ」で評価を集約させたりする方が効果的な場合があります。

👇️ canonicalタグについての詳しい内容はこちらの記事をご覧ください。

削除は最終手段です。「本当に削除しか方法がないか?」をしっかり検討してから、削除ツールを使いましょう。

削除ツールでできること:2つの削除方法

削除ツールには、主に2つの機能があります。目的によって使い分けましょう。

| 削除の種類 | できること | どんな時に使う? | 注意点 |

|---|---|---|---|

| ① URLを一時的に削除 | 指定したURLのページ全体を、Google検索結果に約6ヶ月間表示させなくする。 | ・機密情報、個人情報を誤って公開 ・見られたくないページがインデックスされた ・公開前の情報が漏れた | ・あくまで一時的(約6ヶ月) ・Webサイト上のデータは消えない |

| ② キャッシュされたURLを消去 | Googleが保存しているページの見た目情報(キャッシュ)と検索結果の説明文(スニペット)を一時的に削除する。 | ・古い情報がスニペットに残っている ・メタディスクリプションを間違えてすぐ直したい | ・ページ自体は検索結果に残る ・再クロールされるとスニペットは再表示される |

特に緊急性が高いのは①のケースが多いでしょう。②は、例えばメタディスクリプションを修正したけれど、なかなか検索結果に反映されない…といった場合に活用できます。

【実践】削除ツールの使い方 ステップ・バイ・ステップ

それでは、実際に削除ツールを使ってみましょう。ここでは、特に利用頻度が高いと思われる「URLを一時的に削除」する手順を解説します。

⚠️ 前提条件

削除ツールを使うには、対象のWebサイトがGoogleサーチコンソールに登録されている必要があります。まだ登録していない場合は、先に登録を済ませましょう。

手順

- Googleサーチコンソールにログイン

- 対象のプロパティ(Webサイト)を選択

- 左上のプルダウンメニューから、削除したいページがあるWebサイトを選びます。

- 左メニューの「削除」をクリック

- メニューの中から「削除」を見つけてクリックします。

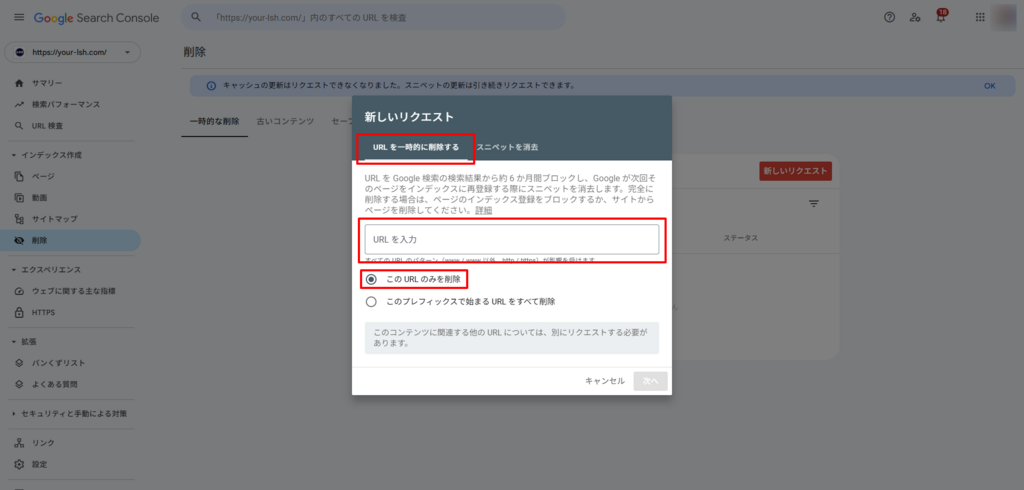

- 「新しいリクエスト」をクリック

- オレンジ色の「新しいリクエスト」ボタンをクリックします。

- 「URLを一時的に削除する」タブを選択

- タブが2つ表示されるので、「URLを一時的に削除する」が選択されていることを確認します。(キャッシュのみ消したい場合は、隣の「キャッシュされたURLを消去する」を選びます)

- 削除したいページのURLを入力

- 検索結果から非表示にしたいページの完全なURLを入力します。

- 削除範囲を選択

- 「このURLのみを削除」

入力したURLと完全に一致するページだけを削除します。

(例https://example.com/page1 のみ) - 「このプレフィックスで始まるURLをすべて削除」

入力したURLで始まる全てのページを削除します。

(例:https://example.com/secret/ と入力すると、/secret/page1 や /secret/page2/subpage なども対象になります) - どちらを選ぶか?

- 特定の1ページだけ消したい → 「このURLのみを削除」

- 特定のディレクトリ(フォルダ)以下のページをまとめて消したい → 「このプレフィックスで始まるURLをすべて削除」

- 「このURLのみを削除」

- 「次へ」をクリック

- 内容を確認し「リクエストを送信」をクリック

- 最終確認画面が表示されるので、URLや削除範囲に間違いがないか確認し、「リクエストを送信」をクリックすれば完了です!

削除リクエスト後の反映時間

通常、リクエストが承認されると1日程度で検索結果から表示されなくなりますが、数日かかる場合もあります。サーチコンソールの削除ツール画面でステータスを確認できます。

【忘れずチェック!】削除リクエストの状況(ステータス)を確認しよう

「リクエストを送信」ボタンを押して、ひと安心…といきたいところですが、申請がきちんとGoogleに受理され、処理されているかを確認することも大切です。

削除リクエストの状況(ステータス)は、サーチコンソールの「削除」メニューの画面下部にある「申請履歴」で確認できます。

主なステータスとその意味は以下の通りです。

| ステータス | 意味 | 次にすべきこと(目安) |

|---|---|---|

| 処理中 | Googleがリクエスト内容を確認・処理している最中です。 | しばらく待ちましょう(通常1日程度)。 |

| 一時的に削除されました | リクエストが承認され、検索結果から一時的に削除されている状態です。 | 恒久的な削除措置(ページの削除、noindex、パスワード保護など)を忘れずに行いましょう! |

| 拒否されました | 残念ながら、リクエストが承認されませんでした。 | 下記「リクエストが『拒否』されたら?」を参考に、原因を確認して対処しましょう。 |

| 期限切れ | 一時的な削除期間(約6ヶ月)が終了しました。 | 再び表示させたくない場合は、恒久的な削除措置が正しく行われているか確認しましょう。 |

| キャンセルされました | あなた自身がリクエストをキャンセルした状態です。 | – |

定期的にステータスを確認し、意図した通りに処理が進んでいるかチェックする習慣をつけましょう。

【トラブルシューティング】リクエストが「拒否」されたら?主な原因と対処法

「せっかく申請したのに『拒否されました』って表示されてる…なぜ?」

リクエストが拒否されるのには、いくつかの理由が考えられます。慌てずに原因を探ってみましょう。

- 原因1:URLの指定が間違っている

- http と https、www の有無、末尾のスラッシュ / の有無など、完全に一致するURLを入力しましたか? タイプミスがないか確認しましょう。

- 「このプレフィックスで始まるURLをすべて削除」を選んだ場合、意図しない範囲まで指定していないか確認しましょう。

- 原因2:ページがまだ普通にアクセスできる状態になっている

- 削除ツールは「緊急避難的」な措置です。恒久的に削除したい意思がGoogleに伝わらないと、拒否されることがあります。

- リクエストと並行して、ページ自体を削除(404/410にする)、noindex タグを設定、パスワード保護などの恒久的な措置を試みてください。

- 原因3:そもそも自分のサイトのURLではない

- サーチコンソールで管理しているプロパティ(サイト)に含まれないURLは削除できません。(他人のサイトの削除依頼は別の方法があります)

- 原因4:Googleのポリシーに反する削除依頼と判断された

- 非常に稀ですが、削除が悪用と判断されるケースなどです。通常は上記1〜3が原因です。

もし拒否された場合は、上記の原因に心当たりがないか確認し、URLの指定を見直したり、恒久的な措置をきちんと行った上で、再度リクエストを送信してみてください。それでもうまくいかない場合は、Googleのヘルプコミュニティなどで質問してみるのも良いでしょう。

【最重要】削除ツールは一時しのぎ!恒久的に削除するには?

繰り返しになりますが、サーチコンソールの削除ツールによる非表示期間は約6ヶ月です。期間が過ぎると、Googleが再びページをクロールし、インデックスして検索結果に表示させてしまう可能性があります。

「このページはもう二度と検索結果に出てほしくない!」という場合は、以下のいずれかの恒久的な対策が必要です。

- ページ自体を削除し、サーバーから「404」または「410」を返す

- Webサイト上からページデータ(HTMLファイルなど)を完全に削除します。WordPressなどのCMSなら、ページや投稿を「ゴミ箱へ移動」し、完全に削除します。

- 削除されたことを示すHTTPステータスコード「404 (Not Found)」または「410 (Gone)」をサーバーが返すように設定します。(通常、ページを削除すれば自動的に404が返されます)

- メリット: 最も確実で根本的な方法。

- デメリット: ページが完全に消えるため、復元できない。

- ページにパスワードなどでアクセス制限をかける

- .htaccessファイルなどを使って、ページにパスワード認証を設定します。Googleのクローラーもアクセスできなくなるため、インデックスされません。

- メリット: ページ自体は残せる。特定のユーザーだけに見せたい場合に有効。

- デメリット: 設定に専門知識が必要な場合がある。ユーザーにもパスワード入力の手間がかかる。

- ページに noindex タグを設定する

- ページのHTMLソースコードの<head>セクション内に、

<meta name=”robots” content=”noindex”> というタグを記述します。

これは「このページをインデックスしないでください」というGoogleへの指示になります。 - メリット: ページ自体は公開したまま、検索結果への表示だけを防げる。設定が比較的簡単。

- デメリット: Googleのクローラーがこのタグを読み取る必要がある。robots.txtでクロール自体をブロックしていると、noindexタグが読み取れず効果がない場合があるので注意。(robots.txtでのDisallowとnoindexタグの併用は避けるのが基本です!)

- ページのHTMLソースコードの<head>セクション内に、

どの方法を選ぶかは、ページの状況や目的に合わせて判断しましょう。緊急で削除ツールを使った後、忘れずにこれらの恒久的な対策を行うことが非常に重要です!

【WordPressユーザー向け】プラグインで簡単!noindex 設定方法

「noindex タグって、HTMLを直接編集しないといけないの?」

WordPressをお使いなら、もっと簡単な方法があります!多くのSEOプラグインには、特定のページを noindex に設定する機能が備わっています。

代表的なSEOプラグインでの設定(例)

- Yoast SEO: 投稿や固定ページの編集画面の下部にある「Yoast SEO」メタボックス内の「高度な設定」タブで、「検索エンジンにこの投稿 (または固定ページ) を表示させますか?」を「いいえ」に設定します。

- Rank Math: 投稿や固定ページの編集画面の右上(または下部)にある「Rank Math」アイコンをクリックし、「Advanced」タブ内の「Robots Meta」で「No Index」にチェックを入れます。

- All in One SEO Pack: 投稿や固定ページの編集画面の下部にある「AIOSEO設定」内の「高度な設定」タブで、「Robots 設定」の「No Index」にチェックを入れます。

(※プラグインのバージョンや設定によって、項目名や場所が異なる場合があります。)

これらのプラグインを使えば、HTMLコードを直接触ることなく、チェックボックスや選択肢を選ぶだけで簡単に noindex を設定できます。安全かつ手軽なので、WordPressユーザーにはぜひ活用してほしい方法です。

プラグインを使っていない場合は?

もしSEOプラグインを導入していない場合は、テーマファイルを編集して <meta name=”robots” content=”noindex”> タグを直接追加する方法もありますが、テーマのアップデートで設定が消えてしまうリスクや、編集ミスによるサイト表示エラーのリスクがあります。

行う場合は、必ず子テーマを作成し、バックアップを取った上で、慎重に作業してください。可能であれば、信頼できるSEOプラグインの導入を検討するのがおすすめです。

設定後は、ページのソースコード(ブラウザで右クリック→「ページのソースを表示」など)を開き、<head> タグ内に <meta name=”robots” content=”noindex”> が正しく記述されているか確認しましょう。

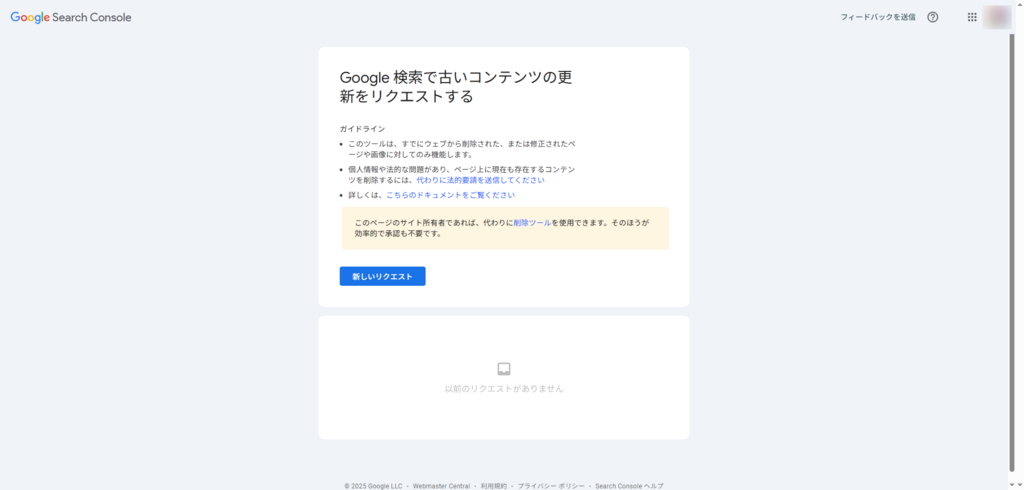

補足:「古いコンテンツの削除」ツールとの違い

サーチコンソールの「削除ツール」と似た機能に、「古いコンテンツの削除」ツールがあります。これは、すでにWebサイト上からは削除されているのに、なぜかGoogleの検索結果に残り続けているページや画像の情報を削除申請するためのツールです。

- 削除ツール: まだWebサイト上に存在するページの情報を「一時的に」非表示にする。

- 古いコンテンツの削除ツール: すでにWebサイト上から削除済みのページの情報を、検索結果から削除するようGoogleに依頼する。

使い分けをしっかり理解しておきましょう。「古いコンテンツの削除」ツールは、Googleサーチコンソールとは別のページから申請します。

古いコンテンツの削除ツールはこちら

【要注意!】こんな目的で削除ツールを使うのはNG!

便利な削除ツールですが、使い方を間違えると逆効果になることも。以下のような目的で使うのは避けましょう。

- 単に古いページを整理したい

サイトからページを削除すれば、Googleはいずれそのページを検索結果から自然に削除します。急いで消したい場合以外は、削除ツールを使う必要はありません。すでに削除済みのページが残っている場合は「古いコンテンツの削除」ツールを使いましょう。 - Googleからのペナルティをリセットしたい

ガイドライン違反などでペナルティを受けた場合、削除ツールでページを消しても根本的な解決にはなりません。違反箇所を修正し、サーチコンソールから「再審査リクエスト」を送信するのが正しい対処法です。 - URLの正規化(wwwあり/なし、http/httpsの統一など)

http://example.com と https://example.com のように、同じ内容でURLが複数存在する場合、評価が分散してしまいます。これを解決するには、削除ツールではなく、「canonicalタグ」の設定や「301リダイレクト」でURLを正規化するのが適切です。 - ハッキングされたサイトの復旧

サイトがハッキングされた場合、まずやるべきは原因の特定、不正アクセスの防止、サイトのクリーンアップです。削除ツールで闇雲にURLを消すのは得策ではありません。 - Google以外の検索エンジン(Bingなど)からの削除

このツールはGoogle検索専用です。Bingなど他の検索エンジンから削除したい場合は、それぞれの検索エンジンが提供するウェブマスターツールから申請する必要があります。

削除ツールに関するQ&A

- Q削除リクエストはキャンセルできますか?

- A

はい、できます。サーチコンソールの削除ツール画面で、申請したリクエストの横にあるメニュー(点が3つ並んだアイコン)をクリックし、「リクエストをキャンセル」を選択すれば、一時的なブロックが解除されます。

- Q削除リクエストしてから、検索結果から消えるまでどれくらいかかりますか?

- A

通常は1日程度ですが、状況によっては数日かかることもあります。

- Qやっぱり完全に削除したいのですが、どうすればいいですか?

- A

上記【最重要】削除ツールは一時しのぎ!恒久的に削除するには?で解説した、①ページの削除(404/410)、②アクセス制限、③noindexタグ設定のいずれかを行ってください。

- Q間違って削除申請してしまったページは、元に戻せますか?

- A

はい、戻せます。Q1の方法でリクエストをキャンセルすれば、Googleが再クロールしたタイミングで再びインデックスされる可能性があります。より確実にインデックスさせたい場合は、URL検査ツールからインデックス登録をリクエストしましょう。

【削除後の重要作業!】サイト内の「内部リンク」も忘れずに修正しよう!

ページを削除したり、noindex に設定したりして、検索結果から見えなくする対応が終わったら、もう一つ大切な作業があります。それは、サイト内の他のページから、削除したページ(または noindex にしたページ)へのリンク(内部リンク)が残っていないか確認し、修正することです。

なぜ内部リンクの修正が必要?

- ユーザー体験の低下

リンクをクリックしたのに「ページが見つかりません(404エラー)」と表示されたら、ユーザーはがっかりしてサイトから離脱してしまうかもしれません。 - SEOへの悪影響

Googleのクローラーも、リンク切れをたどると「行き止まり」になってしまいます。サイト内にリンク切れが多いと、Googleからのサイト全体の評価が下がってしまう可能性があります。

どうやってチェック・修正する?

- サイト内検索

WordPressなどのCMS機能や、サイト内検索窓で、削除したページのタイトルやURLの一部を検索し、リンクが残っているページを見つけます。 - 目視確認

関連性の高そうなページをいくつか開き、リンクが残っていないか直接確認します。 - リンクチェックツール

リンク切れを自動で検出してくれるツール(無料・有料あり)を利用するのも効率的です。Googleサーチコンソールの「カバレッジ」レポート(エラー項目)でもリンク切れが報告されることがあります。

見つかった内部リンクは、

- リンク自体を削除する

- 別の関連性の高いページへのリンクに差し替える

といった方法で修正しましょう。

ページ削除は「消して終わり」ではありません。サイト全体の品質を保つために、内部リンクのチェックと修正は必ずセットで行うように心がけましょう。

まとめ:いざという時のために、削除ツールの使い方を覚えておこう!

Googleサーチコンソールの削除ツールは、誤って公開してしまった情報などを、迅速にGoogle検索結果から一時的に隠すための重要な機能です。

特に、会社の信用に関わる情報や個人情報、未公開の採用情報などを扱っている経営者、Web担当者、採用担当者の方は、万が一の事態に備えて、このツールの使い方と注意点をしっかり理解しておくことを強くおすすめします。

ただし、削除ツールはあくまで「一時的な」対処であることを忘れずに。恒久的に削除したい場合は、ページの削除やnoindexタグの設定など、根本的な対策を必ずセットで行うようにしましょう。

この記事を参考に、いざという時に慌てず、適切な対応ができるように準備しておきましょう!