「お客様の考えていることが分からない…」

「もっと効果的なマーケティング施策を打ちたい!」

「自社に合う人材をどう見極めればいいんだろう?」

経営者、WEB担当者、採用担当者の皆さん、こんなお悩みはありませんか? その解決のヒントは、顧客やターゲットとなる人物への「共感」にあるかもしれません。

今回ご紹介する「共感マップ」は、顧客やターゲットの感情や思考を深く理解し、可視化するための強力なツールです。 しかし、ただ作ればいいというものでもありません。

この記事を読めば、共感マップの基本から、ありがちな失敗を避けるコツ、具体的な作り方、チームで実践するワークショップの進め方、そしてビジネスでの活用法まで丸わかり! 無料テンプレート情報もあるので、すぐに実践できます。ぜひ最後まで読んで、顧客理解を次のレベルへ引き上げましょう。

そもそも「共感マップ」って何? なぜビジネスに必要なの?

まずは「共感マップ」がどんなものか、なぜ注目されているのかを見ていきましょう。

「共感」がビジネスを動かすカギ

「共感」とは、シンプルに言えば「他人の気持ちを理解し、同じように感じること」。友達の嬉しい話を聞いて自分も嬉しくなったり、困っている同僚を見て「わかるよ」と感じたりすることです。

実はこの「共感」、ビジネスとめちゃくちゃ関係が深いんです。「人は感情でモノを買う」と言われるように、顧客の心を動かすことが、商品購入やサービス利用の決め手になることは少なくありません。

つまり、顧客が「何を考え、何を感じ、何を求めているのか」を深く理解(=共感)することが、ビジネス成功への近道なのです。

共感マップとは? – 顧客の頭の中を覗く地図

共感マップとは、まさにその「共感」を助けるためのフレームワーク(思考の枠組み)です。特定の顧客像(ペルソナ)になりきって、その人が日常で感じていることや考えていること、置かれている状況などを、1枚のシートに分かりやすく描き出すツールのこと。「エンパシーマップ(Empathy Map)」とも呼ばれます。

これを使うことで、顧客のニーズや課題、インサイト(隠れた本音)を具体的に捉え、チーム内で共通認識を持つことができます。

なぜ今、共感マップが重要?

- 顧客中心主義の浸透

良い商品・サービスがあふれる現代では、「顧客が本当に求めているもの」を提供することが不可欠です。 - UX(ユーザー体験)の重視

商品の機能だけでなく、「使う過程での心地よさ」や「満足感」といった体験価値が重要視されています。 - データだけでは見えない本音

アンケートやアクセスデータだけでは分からない、顧客の生々しい感情や背景を理解するのに役立ちます。

経営者にとっては事業戦略の精度向上に、WEB担当者にとっては効果的なコンテンツ作成やサイト改善に、採用担当者にとっては求める人物像の明確化やミスマッチ防止に、共感マップは強力な武器となるのです。

共感マップの心臓部!6つの構成要素を徹底解説

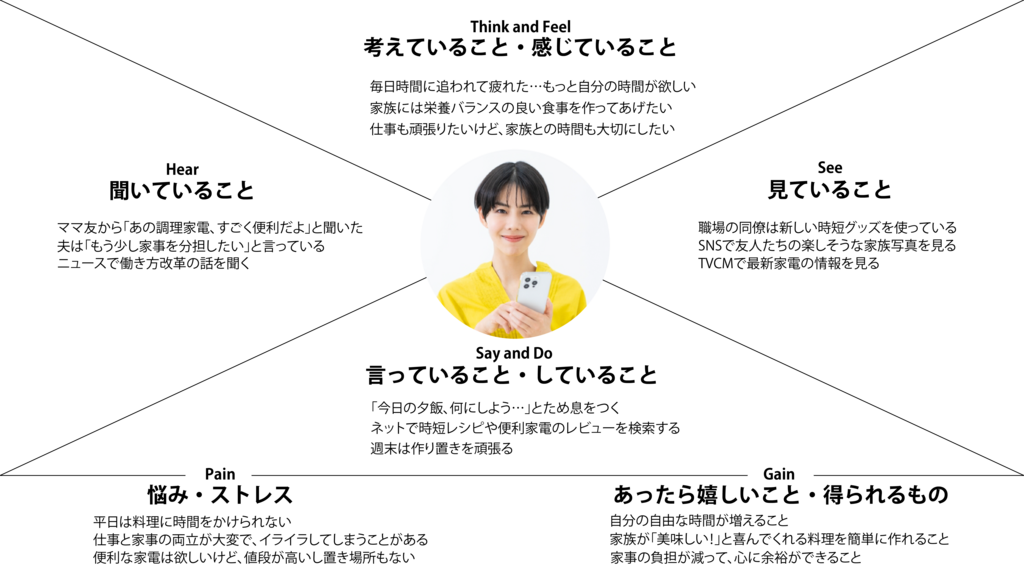

共感マップは、主に以下の6つの要素で構成されます。ペルソナになりきって、それぞれの項目を埋めていきましょう。

| 要素 | 何を書くか? | 具体例 (例:時短家電を探す忙しい共働き主婦) |

|---|---|---|

| ① 見ていること (See) | 周囲の環境、友人・知人の様子、よく見るメディア、広告など、視覚的に入ってくる情報。 | ・SNSで友人たちの楽しそうな家族写真を見る ・TVCMで最新家電の情報を見る ・職場の同僚は新しい時短グッズを使っている |

| ② 聞いていること (Hear) | 周囲の人の会話、口コミ、アドバイス、影響を受けている人の意見、よく聞く音楽やポッドキャストなど、耳にする情報。 | ・ママ友から「あの調理家電、すごく便利だよ」と聞いた ・夫は「もう少し家事を分担したい」と言っている ・ニュースで働き方改革の話を聞く |

| ③ 考えていること・感じていること (Think and Feel) | 口には出さない本音、感情(喜び、不安、期待など)、価値観、目標、夢など、頭の中や心の中にあること。 | ・毎日時間に追われて疲れた…もっと自分の時間が欲しい ・家族には栄養バランスの良い食事を作ってあげたい ・仕事も頑張りたいけど、家族との時間も大切にしたい |

| ④ 言っていること・していること (Say and Do) | 実際に口にする言葉、周りに話すこと、SNSでの発言、日常的な行動、仕事やプライベートでの振る舞いなど。 | ・「今日の夕飯、何にしよう…」とため息をつく ・ネットで時短レシピや便利家電のレビューを検索する ・週末は作り置きを頑張る |

| ⑤ 悩み・ストレス (Pain) | 不満、不安、障害、課題、避けたいこと、ネガティブな感情を引き起こすもの。 | ・平日は料理に時間をかけられない ・仕事と家事の両立が大変で、イライラしてしまうことがある ・便利な家電は欲しいけど、値段が高いし置き場所もない |

| ⑥ あったら嬉しいこと・得られるもの (Gain) | 求めていること、願望、成功の定義、目標達成に必要なもの、ポジティブな感情を引き起こすもの。 | ・自分の自由な時間が増えること ・家族が「美味しい!」と喜んでくれる料理を簡単に作れること ・家事の負担が減って、心に余裕ができること |

これらの要素を具体的に書き出すことで、ターゲット像がより鮮明になり、彼らが本当に求めているものが見えてきます。

やらない手はない!共感マップを作る3つのメリット

共感マップを作成することで、具体的にどんな良いことがあるのでしょうか? 主なメリットを3つご紹介します。

- 顧客インサイト(本音)が見えてくる!

アンケート結果やアクセス数だけでは分からない、「なぜそう思うのか?」「本当は何に困っているのか?」といった顧客の深い心理や隠れたニーズを発見できます。これにより、より的確な意思決定が可能になります。 - 最高の顧客体験(UX)を提供できる!

顧客がどこで喜び、どこで不満を感じるのかが具体的に分かるため、サービスや商品の改善点が明確になります。購入プロセスの改善や、最適な情報提供チャネルの選択につながり、顧客満足度やリピート率の向上に貢献します。 - チームの「目線」が揃う!

作成した共感マップをチーム全員で共有することで、「私たちが向き合っている顧客はこういう人だ」という共通認識を持つことができます。認識のズレを防ぎ、一貫性のあるサービス開発やマーケティング、採用活動を進められます。

【初心者でも簡単】共感マップの作り方 5ステップ

さあ、いよいよ共感マップを作ってみましょう! 以下の5つのステップで進めれば、初心者でも大丈夫です。ただし、進める前に次の「失敗しないための注意点」も必ずチェックしてくださいね!

Step 1:目的と対象(ペルソナ)を明確にする

- 目的: 何のために共感マップを作るのか? (例:新商品のアイデア出し、Webサイト改善、採用ターゲットの明確化) ここを明確にしないと、後で「何のためにやったんだっけ?」となりがちです。

- ペルソナ: 誰について理解を深めたいのか? 具体的なターゲット像(ペルソナ)を設定します。

- ペルソナ設定のヒント: 既存顧客データ、アンケート結果、営業担当者からの情報などを参考に、氏名、年齢、職業、家族構成、ライフスタイル、価値観などを具体的に設定しましょう。架空の人物ですが、「本当にいそう!」と思えるくらいリアルにイメージできることが重要です。

- 関連ページ: 【完全ガイド】ペルソナ分析とは?やり方・手順から失敗回避、AI活用まで徹底解説!

Step 2:情報収集(リサーチ)

ペルソナ像をよりリアルにするために、情報を集めます。ここが共感マップの質を左右する最重要ポイント! 「きっとこうだろう」という思い込みは最大の敵です。

- 方法

- ユーザーインタビュー: 直接話を聞くのが最も効果的。ペルソナに近い属性の人に、普段の生活や考え、困っていることなどを「教えてください」という姿勢で丁寧に聞きましょう。

- アンケート調査: 多くの人から広く情報を集められます。

- 顧客データ分析: 購入履歴、Webサイトのアクセスログなどを分析します。

- SNS分析: ペルソナが利用していそうなSNSでの発言や行動を観察します。

- 現場観察(エスノグラフィー): ペルソナが実際にサービスを利用する場面などを観察します。(例:店舗での顧客の動きを見る)

Step 3:6つの要素を書き出す

いよいよ共感マップを埋めていきます。Step 2で集めた「事実」をもとに、ペルソナになりきって6つの要素(見る、聞く、考える・感じる、言う・する、悩み、得たいもの)を書き出しましょう。

- コツ

- 付箋を使う: アイデアを付箋に書き出し、マップ上に貼っていくと整理しやすく、後からの修正も簡単です。オンラインツール(Miroなど)を使うのもおすすめ。

- 具体的に書く: 「便利」ではなく「〇〇(機能名)が便利で、△△の時間が半分になった」のように、五感で感じられるレベルで具体的に記述します。

- 事実と推測を区別する: インタビューで直接聞いた「事実」と、行動から「推測」したこと(特に「考えていること・感じていること」)は、色を変えるなどして区別しておくと、後で見返すときに役立ちます。

Step 4:チームで共有・議論する

一人で作ると、どうしても主観が入りがちです。作成した共感マップをチームメンバーと共有し、「このペルソナって、こういう時どう思うかな?」と意見交換しましょう。

- ポイント

- 多様な視点: 部署や役割の違うメンバーが集まると、「そんな見方があったか!」と多角的な視点が得られます。

- 認識合わせ: 「このペルソナはこういう時にこう感じるはずだ」「いや、こういう可能性もあるのでは?」といった議論を通して、ペルソナ像の解像度を高め、チーム内の認識を統一します。活発な議論は大歓迎!

Step 5:定期的に見直し・更新する

共感マップは一度作ったら終わりではありません。市場環境や顧客の状況は常に変化します。「生き物」として扱いましょう。

- タイミング

- 新しい顧客データが得られた時

- 市場のトレンドが変わった時

- プロジェクトが進む中で新たな発見があった時

- 定期的な見直し会(例: 3ヶ月に1回)を設定する

定期的に内容を見直し、最新の状態にアップデートしていくことで、常に有効なツールとして活用できます。

【重要】ありがち失敗談と回避策!共感マップ作成の注意点とコツ

「よし、作ってみよう!」と意気込んでも、やり方を間違えると思ったような効果が得られません。ここでは、よくある失敗パターンとその回避策を知っておきましょう。

- 失敗談①:「きっとこう思ってるはず!」と思い込みだけで書いちゃった…

- なぜダメ?

作成者の願望や偏見が入り、実際の顧客像とかけ離れてしまう。的外れな施策の原因に。 - 回避策

危険信号! 必ずStep2のリサーチに基づいた「事実(ファクト)」から書き始めましょう。「考えていること・感じていること」も、聞いたことや見たことから「推測」する意識で。根拠のない記述はNGです。

- なぜダメ?

- 失敗談②:リサーチ不足で、内容が薄っぺらい…

- なぜダメ?

具体性に欠け、ありきたりな表現ばかりだと、インサイト(本音)が見えてこない。 - 回避策

インタビューなら「なぜそう思うのですか?」「具体的にどんな状況でしたか?」と一歩踏み込んで質問する。データ分析なら、表面的な数値だけでなく、その背景にある行動を探る努力を。

- なぜダメ?

- 失敗談③:一人で黙々と作ってしまった…

- なぜダメ?

視野が狭くなり、客観性を失いがち。チームで共有しても「?」となり、活用されない。 - 回避策

最低でも3人以上で、多様なバックグラウンドを持つメンバーと作るのが理想。難しい場合でも、作った後に必ず複数人でレビューする機会を設けましょう。(次のワークショップも参考に!)

- なぜダメ?

- 失敗談④:頑張って作ったけど、結局使われずお蔵入り…

- なぜダメ?

作成がゴールになってしまい、時間と労力が無駄に。本来の目的(顧客理解→施策改善)が達成されない。 - 回避策

完成がゴールじゃない! 最初に「このマップを何に使うか(目的)」を明確にし、チームで共有すること。常に目につく場所(壁やオンライン共有スペース)に貼る、定例会議でマップを見ながら議論するなど「使う仕組み」を作りましょう。

- なぜダメ?

- 失敗談⑤:複数のペルソナをごちゃ混ぜにしてしまった…

- なぜダメ?

焦点がぼやけ、どのターゲットにも響かない中途半端なマップになってしまう。 - 回避策

「1ペルソナ=1共感マップ」が大原則!ターゲットが複数いる場合は、手間でも必ず別々に作成しましょう。

- なぜダメ?

これらのポイントを押さえるだけで、共感マップの質と活用度は格段にアップします!

【実践編】さあ、チームでやってみよう!共感マップ作成ワークショップ(簡易ガイド)

一人で作るより、チームでワイワイ話しながら作るのが共感マップ成功の秘訣!ここでは、明日からでも試せる簡単なワークショップの進め方をご紹介します。(所要時間:60分~90分程度)

準備するもの

- 場所: 大きな机のある会議室、またはオンライン会議ツール

- 道具:

- 大きな模造紙 or ホワイトボード or オンラインホワイトボードツール

- 付箋(数色あると便利)

- ペン(人数分)

- 情報:

- 事前に設定したペルソナの詳細情報

- インタビュー記録やアンケート結果などのリサーチデータ

ワークショップの進め方

- Step 1: キックオフ!目的とペルソナの再確認 (5-10分)

- 「今日は〇〇(目的)のために、△△さん(ペルソナ)の共感マップを作ります!」と目的を共有。

- ペルソナ情報を全員で読み合わせ、イメージを合わせます。

- Step 2: 個人ワークタイム!付箋にアイデアを書き出す (15-20分)

- まずは静かに集中。各自、ペルソナになりきって6つの要素について思いつくことを付箋にどんどん書き出します。(1付箋=1アイデア)

- リサーチデータを見返しながら、「事実」と「推測」を意識して書くのがポイント。

- Step 3: みんなで共有&ディスカッション! (30-40分)

- ファシリテーター(進行役)を中心に、各自が付箋の内容を発表しながら、模造紙やホワイトボードの対応する場所に貼っていきます。

- 似た意見はグループ化し、「なぜそう思う?」「他にどんなことがあるかな?」と質問し合い、アイデアを深掘り&広げます。ここが一番楽しい&重要な時間!

- Step 4: まとめ&次へ繋げる! (10-15分)

- 完成したマップを眺め、特に重要だと思われる点(発見、気づき、課題など)をピックアップ。

- 「このマップから何が見えたか?」「次に何をすべきか?」を話し合い、ネクストアクションを確認します。(例: 「〇〇の悩みが深いから、そこを解決する施策を考えよう」)

簡単なファシリテーションのコツ

- 安心できる雰囲気作り: どんな意見も歓迎する姿勢で!

- 時間管理: 各ステップの時間を意識し、テンポよく進める。

- 全員参加: 発言が少ない人にも「〇〇さんはどう思いますか?」と優しく話を振ってみる。

チームで取り組むことで、より豊かで客観的な共感マップが完成し、メンバー間の共通理解も深まります。ぜひトライしてみてください!

共感マップをビジネスに活かす!+αの活用術

共感マップは、それ自体がゴールではありません。作成したマップをどう活用するかが重要です。

カスタマージャーニーマップと連携させる

共感マップで得られたペルソナの深い理解は、「カスタマージャーニーマップ」作成に非常に役立ちます。

- カスタマージャーニーマップとは?

顧客が商品を認知し、興味を持ち、比較検討を経て購入・利用し、ファンになるまでの一連の体験プロセスを時系列で可視化したもの。各段階での顧客の行動、思考、感情、タッチポイント(接点)などを描き出します。

共感マップで明らかになったペルソナの感情(特に「考えていること・感じていること」「悩み」「得たいもの」)を、カスタマージャーニーマップの各段階に当てはめることで、「どのタイミングで」「どんな気持ちになり」「どんな課題を抱えるのか」がより具体的に見え、体験全体を通じた課題発見や改善策の立案に繋がります。

具体的な施策へ落とし込む

- マーケティング: ペルソナの「悩み」に寄り添い、「得たいもの」を刺激するような広告コピーやコンテンツを作成する。ペルソナが「見ている」「聞いている」メディアやチャネルで情報発信する。

- 商品・サービス開発: ペルソナの「悩み」を解決し、「得たいもの」を実現できるような機能やサービスを開発・改善する。

- 採用活動: 共感マップで明確になった「自社が求める人物像(ペルソナ)」の価値観や思考性に響くような求人情報を作成したり、面接での質問を考えたりする。「うちの会社なら、あなたの『得たいもの』が手に入りますよ!」と具体的にアピールできる。

【無料テンプレート紹介】すぐに始められる!

「よし、共感マップを作ってみよう!」と思った方へ。便利なテンプレートを活用しましょう。

- Miro: オンラインホワイトボードツールMiroには、共感マップのテンプレートが用意されており、チームでの共同編集も簡単です。付箋機能も充実しています。

- DESIGN α: UXデザイン会社DESIGN αさんのサイトでもテンプレートが配布されています。

- その他: 「共感マップ テンプレート 無料」などで検索すると、ExcelやPowerPoint形式のテンプレートも見つかります。

使いやすいものを選んで、気軽に始めてみてください。

まとめ:失敗を恐れず、共感マップで顧客理解の第一歩を踏み出そう!

今回は、顧客理解を深めるための強力なツール「共感マップ」について、その基本から失敗しないための作り方、チームでの実践方法、活用法まで詳しく解説しました。

共感マップ成功のポイント:

- 顧客の感情や思考を可視化するツール

- 「見る」「聞く」「考える・感じる」「言う・する」「悩み」「得たいもの」の6要素で構成

- 顧客インサイト発見、UX向上、チームの目線合わせに役立つ

- 【重要】思い込みNG!リサーチに基づき、チームで作成・共有・更新すること

- 【重要】作りっぱなしにしない!活用する仕組みを作ること

- カスタマージャーニーマップとの連携で効果倍増

共感マップは、完璧を目指すよりも、まずはやってみることが大切です。今回ご紹介した失敗談と回避策、ワークショップの進め方を参考に、あなたのビジネスのターゲット顧客や、採用したい人物像について、ぜひチームを巻き込んで共感マップ作りに挑戦してみませんか?

顧客への「共感」を深めることが、きっとあなたのビジネスをより良くする具体的なヒントを与えてくれるはずです。